10月末に、大阪 ATC Galleryで開催されている「バンクシー展 天才か反逆者か」に行ってきました。

今までバンクシーと聞くと、「風船と少女(Girl with Balloon)」のシュレッダー事件やネズミの絵のストリートアートのイメージしかありませんでしたが、この展覧会を通してバンクシーの作品はそれだけでないと理解することができました。

「バンクシー展 天才か反逆者か」

新型コロナウイルス感染症が世界的に大流行してから、映画や展覧会などいろいろな活動を自粛してきましたが、10月頃から対策をしっかり取りながら少しずつ活動を再開しました。

ちょうど大阪 ATC Galleryで、「バンクシー展 天才か反逆者か」が開催されていたので行ってきました。

バンクシーとは?

バンクシーは、イギリスを拠点に活動する匿名のアーティストです。

世界中のストリート、壁、橋などを舞台に神出鬼没に活動し、社会風刺や抗議をユニークな表現で突きつけています。

作品は公共の場に描かれることが多く、すぐに消されてしまうことも多いため、実際の作品を目にする機会は、非常に限られています。

写真撮り放題、音声解説も無料!

「バンクシー展 天才か反逆者か」は、世界中の複数の個人コレクターの協力のもと、オリジナル作品や版画、立体オブジェクトなど70点以上が展示されています。

まず驚いたのが、どの作品も写真撮り放題ということです。

一部写真撮影OKな展覧会は、最近増えてきた印象ですが全部OKは、めずらしいと思います。

あと、音声ガイドは無料のスマホアプリが用意されており、自分のスマホで説明を聞きながら、作品を鑑賞できました。そのため、作品はタイトルなど最低限の情報しかなく、音声ガイドを聞いていない人は、作品についてあまり分からなかったかもしれません。

1つ1つ音声ガイドを聞きながら展示を回ると3時間弱かかるらしく、飛ばしながら興味深い作品があれば聞くという感じで使いました。

立体オブジェや版画などが交互に展示され、あきない作り

まず入場すると、バンクシーのトレードマークであるネズミが迎えてくれます。

そして、コロナ禍にバンクシーが自宅トイレに描いた絵が再現された立体展示物(大阪初らしいです)とバンクシーのスタジオをイメージして再現した「アーティスト・スタジオ」が目に入ります。

バンクシーは正体不明の匿名アーティストなので、姿は分からない感じで再現されていました。

消費・政治・戦争などの社会問題をユーモラスに描く

作品を見ていくと、バンクシーが何に関心があるのかという傾向がよく分かります。

バンクシーは政治や戦争をテーマに、政治家や警察、軍人をたびたび作品に登場させています。

また、今の大量消費時代を批判する作品も多くありました。

警察や軍人に不信感をもつバンクシー

バンクシーの作品の中で銃を持つ軍人や、警察官、POLICEという文字がたびたび目に入ります。

バンクシーはそれらにとても不信感があり、ユーモアながら否定するテーマをよく描いています。

「スマイリー・コッパー/フライング・コッパー」は、優しい微笑みを浮かべた制服姿の警官です。一見友好的ですが、手には銃を持っています。バンクシーは、権威や権力を振りかざすものは疑ってかかれと言っているようです。

「ストップ・アンド・サーチ」は、オズの魔法使いに出てくる主人公の女の子ドロシーに警察官が荷物検査をしている場面です。

ドロシーはより良い場所を求めて旅をする少女ですが、より良い暮らしを求めてやってくる移民と、それに反発しようとする規制や妨害を表しています。

「ポリス・キッズ」は、楽しそうに水たまりを飛び越えている子供たちが描かれています。しかし、子供たちは警察と書かれた防弾チョッキを着ています。バンクシーは警察制度が人々の純粋さや人生の喜びを奪うものだと指摘しています。

「ハブ・ア・ナイス・デイ!」は、武装した兵士が作品を見ている人に向かって迫ってきているように見えます。兵士たちは微笑みながら、破壊を繰り返してきました。

タイトルの「良い日を!」と作品の内容のコントラストが際立っています。

大量消費社会を批判するバンクシー

バンクシーは、今の物を大量に消費する社会に関して批判的に描いています。

「ケイト・モス」は、アンディー・ウォーホールの「マリリン・モンロー」をオマージュしたものです。色違いで制作した6枚全てが揃っているのは非常に稀なことです。

この作品でバンクシーは、アート・マーケットが、高い技能ではなく、ブランドや人気作にお金を払いたいと思っていると指摘しています。

「ドーナツ」は、重要人物ならぬ重要ドーナツとして扱われており、消費文化が過保護にあることを描いています。

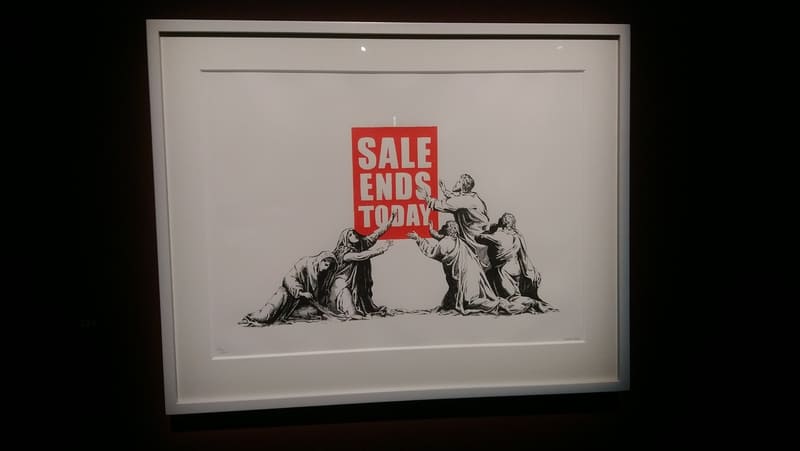

「セール・エンズ」は16,7世紀の宗教画に登場するような人物が「セール・エンズ・トゥデイ(セールは今日で終わり)」という看板にひれ伏しています。先進国が消費主義文化を神聖に近い地位にしていることを嘲笑しています。

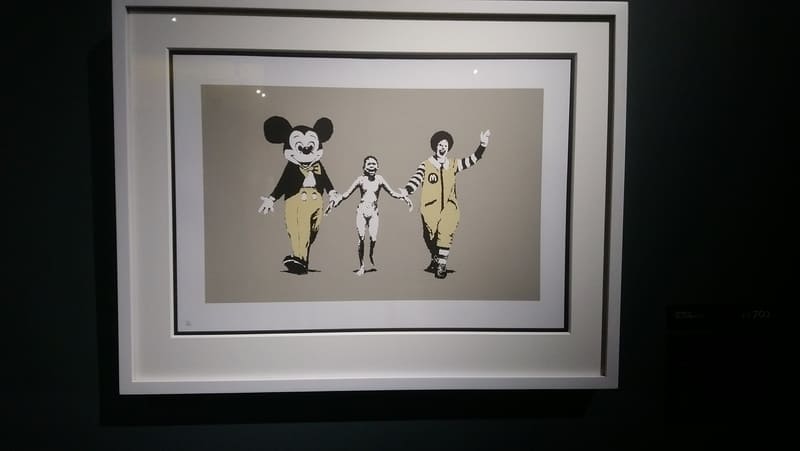

「ナパーム弾」はベトナム系アメリカ人の写真家ニック・ウトの写真「ベトナムのナパーム弾」に登場する子供とロナルド・マクドナルドとミッキーマウスが描かれています。

子供の恐怖の顔と消費社会の象徴的なキャラクターが一緒にいる姿が印象的な作品です。

抗議をテーマにした作品

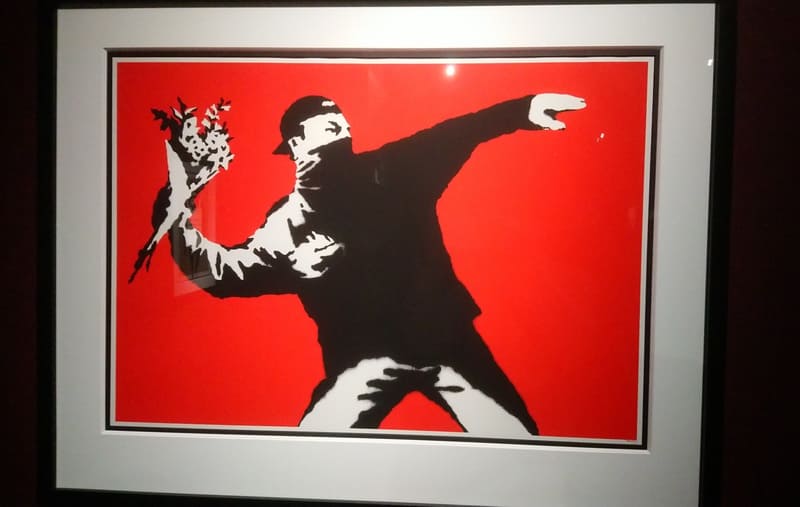

「ラブ・イズ・イン・ジ・エア」は、最も有名な作品の一つです。

もともとパレスチナとイスラエルの分断壁に描かれていた作品で、壁の向こうに火炎瓶ではなく花束を描いたバンクシーの平和へのメッセージが込められています。

バンクシー作品のトレードマークの「ラット」や「サル」

バンクシーといったらラット(ネズミ)やサルを連想する人も多いでしょう。

ラットやサルは、擬人化されて描かれており、人間の行動を表現するために用いられています。

「モンキー・パーラメント」は、イギリス議会議事堂でサルの議員たちが集まっている作品です。議員たちの経費不正申告といったスキャンダルに応じて制作され、政治に対する不満の高まりを伝えています。

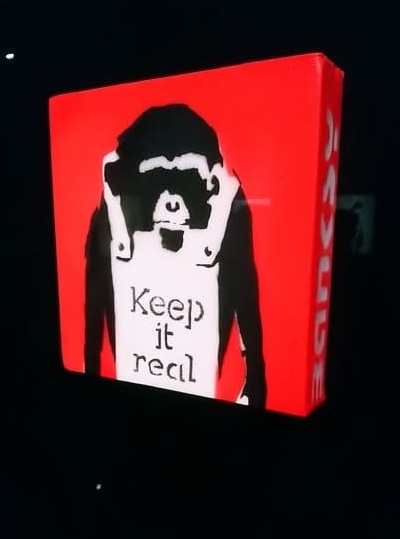

「キープ・イット・リアル」は、悲しげなサルがサンドイッチ型の広告を身に着けています。メディア社会において、人間の個性は失われるか、見せかけだけの滑稽なものになっていると指摘し、どんな状況でも自分自身で有り続けることの価値を描いています。

「バンクシーズ・ラット」 バンクシーはネズミのモチーフをしばしば用います。

ネズミはどんな状況でも生き抜くことができ、都会環境でも適応しています。

バンクシーはネズミを通して、私たちが社会にどう関係し、どんな態度を取るのかをほのめかしています。

「ラブ・ラット」は、筆を持ったネズミがハートを描いています。

バンクシーはストリートアートに対する愛を表しています。

嫌いを通り越して好きなんじゃないかと感じさせるデイズニ―ランド

バンクシーは大量消費の象徴として、たびたびディズニーキャラクターを用いています。

そして、なんと2015年8月22日から9月27日の5週間の期間限定でイギリスのサマセット州のウェストン=スーパー=メアにて、ディズマランド (Dismaland)というディズニーランドそっくりなテーマパークを開催していました。

ここまでくると逆に好きなんじゃないだろうかと感じます……。

「悪夢のテーマパーク」という謳い文句で、某テーマパークのような城やキャラクターが登場しました。

展覧会の目玉「風船と少女」

ハート形の風船を手放そうとしている少女の絵は、見る人によって感じ方が様々です。

飛んでいく風船に喪失感を感じる人もいれば、自由を感じる人もいます。

この絵は最初、ロンドンのサウス・バンクの階段下の壁に描かれました。

バンクシーはこの絵で美術史に名が残りそうな大胆な悪ふざけをやってのけました。

2018年10月5日金曜日の夜、ロンドンのサザビーズのオークションで、この絵が104万ポンドの値が付けられ、落札のハンマーが振り下ろされた瞬間、額縁に仕掛けられたシュレッダーで作品を細断したのです。

バンクシーは絵を全部細断するつもりだったようですが、途中で止まってしまいました。

購入者の欧州の女性は「最初はショックだったが、美術史に残る作品を所有することになるのだということに気づいた」と述べ、その金額のまま購入しました。

その絵は「ラブ・イズ・イン・ザ・ビン」と呼ばれ、ドイツのバーデンバーデンに展示されました。

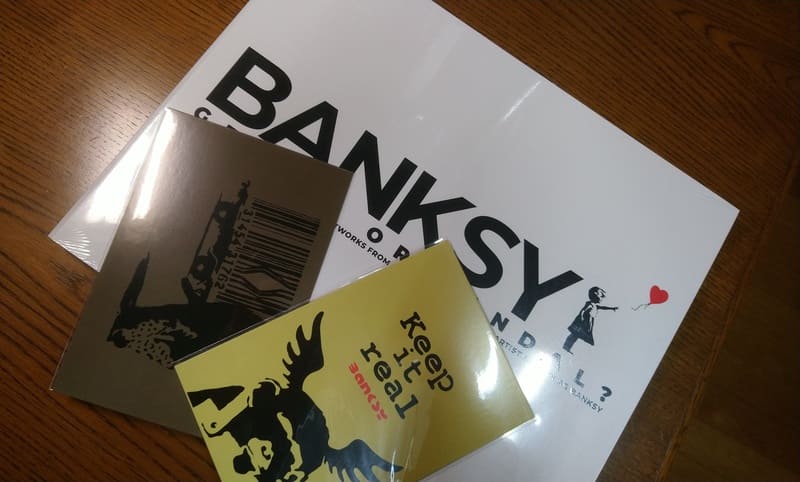

展覧会のグッズ

展覧会用のグッズは、少ないなという印象でした。

毎回展覧会に行くと、気に入った絵のポストカードと図録を買うことが多いのですが、今回も手に入れました。

図録の表紙は2種類あります。著作権の関係か分からないですが、ディズマランドの部分の記述がほぼなかったのが残念でした。

この展覧会を通して、バンクシーの作品について系統だって知ることができ、作品数も多く見ごたえのある展覧会でした。

特にディズマランドが衝撃的でした。シュレッダー事件の2018年より前からバンクシーを知っていたら、もしかしたらこのテーマパークに行っていたかもしれません。